Материалы по тегу: сети

|

26.03.2025 [01:00], Владимир Мироненко

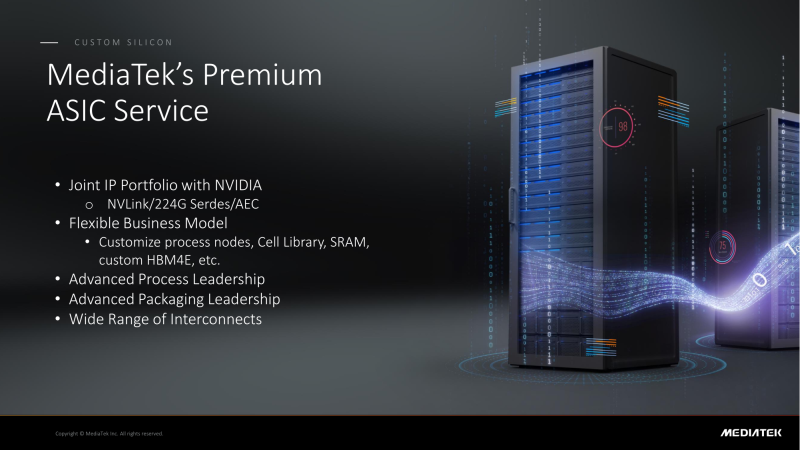

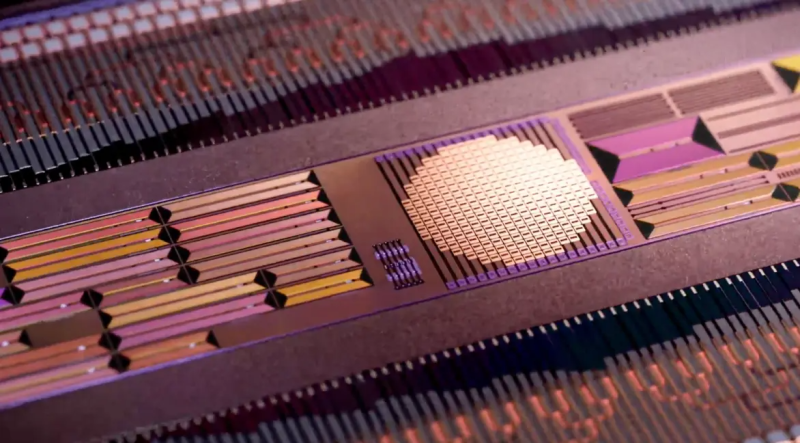

NVIDIA поделится с MediaTek фирменным интерконнектом NVLink для создания кастомных ASICMediaTek объявила о планах расширить сотрудничество с NVIDIA, интегрировав NVLink в разрабатываемые ей ASIC, сообщил ресурс DigiTimes. В свою очередь, ресурс smbom.com пишет, что партнёры намерены совместно разрабатывать передовые решения с использованием NVLink и 224G SerDes. Аналитики предполагают, что выход NVIDIA в сектор ASIC позволит ей ускорить дальнейшее продвижение на рынке с использованием опыта MediaTek и при этом решать имеющиеся проблемы. Как ожидают аналитики, по мере развития сотрудничества двух компаний всё больше провайдеров облачных услуг будет проявлять интерес к работе с MediaTek. Внедрение NVLink в ASIC MediaTek может значительно повысить привлекательность сетевых решений NVIDIA. Объединив усилия, NVIDIA и MediaTek смогут предложить комплексную разработку кастомных ASIC, которая будет включать поддержку HBM4e, обширную библиотеку IP-блоков, передовые процессы производства и упаковки. MediaTek отдельно подчеркнула, что её SerDes-блоки является ключевым преимуществом при разработке ASIC. Компании расширяют сотрудничество с ведущими мировыми производствами полупроводников, ориентируясь на передовые техпроцессы. Применяя технологию совместной оптимизации проектирования (DTCO), они стремятся достичь оптимального соотношения между производительностью, энергопотреблением и площадью (PPA). Сообщается, что несколько облачных провайдеров уже изучают объединённое IP-портфолио NVIDIA и MediaTek. По неофициальным данным, Google уже прибегла к услугам MediaTek при разработке 3-нм TPU седьмого поколения, которое поступит в массовое производство к III кварталу 2026 года. Ожидается, что переход на 3-нм процесс принесет MediaTek более $2 млрд дополнительных поступлений. По данным источников в цепочке поставок, восьмое поколение TPU перейдёт на 2-нм процесс TSMC, что вновь укрепит позиции MediaTek. Также прогнозируется, что предстоящий выход чипа GB10 совместной разработки NVIDIA и MediaTek, и долгожданного чипа N1x, значительно улучшат бизнес-операции MediaTek и ещё больше укрепят позиции компании в полупроводниковой отрасли. Эксперты отрасли считают, что MediaTek имеет все возможности для того, что стать ключевым бенефициаром роста спроса на ИИ-технологии, особенно для малых и средних предприятий.

24.03.2025 [13:14], Сергей Карасёв

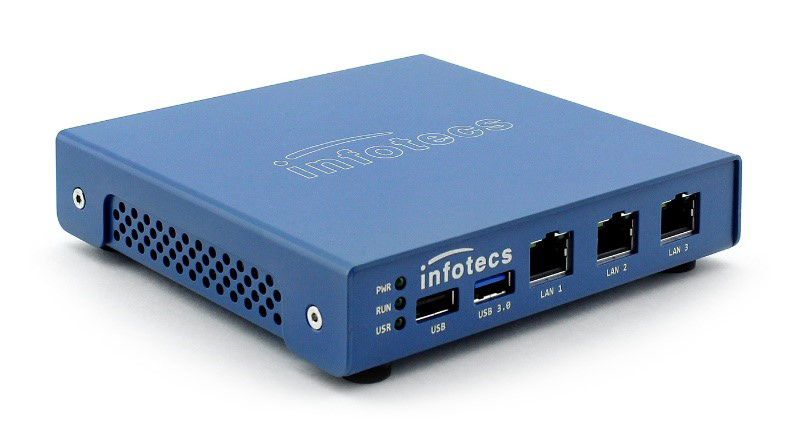

«ИнфоТеКС» выпустила шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW50 в формате мини-компьютера«ИнфоТеКС» представила компактный шлюз безопасности ViPNet Coordinator HW50, выполненный на аппаратной платформе компании «АТБ-Электроника». Новинка предназначена для использования в небольших офисах и филиалах организаций. Шлюз построен на основе мини-компьютера «АТБ-Электроника» АТБ-АТОМ-1.3. Устройство оборудовано процессором Intel Atom E3845 поколения Bay Trail (4C/4T; 1,91 ГГц; 10 Вт), максимум 8 Гбайт оперативной памяти DDR3L-1067 (non-ECC), а также SSD формата М.2 2242 вместимостью до 256 Гбайт. Решение обеспечивает производительность в режиме шифрования (VPN) до 250 Мбит/с, в режиме межсетевого экрана — до 700 Мбит/с. Количество обслуживаемых соединений достигает 150 тыс. Устройство ViPNet Coordinator HW50 (платформа HW50 A1) располагает тремя сетевыми интерфейсами 1GbE (RJ45), портами USB 2.0 и USB 3.0, выходом HDMI и консольным портом (RJ45) для локального подключения к шлюзу. Беспроводные интерфейсы не предусмотрены. Габариты составляют 136 × 28 × 130 мм, масса — 0,4 кг. Питание подаётся через внешний адаптер. Диапазон рабочих температур простирается от 0 до +50 °C. Среднее время наработки на отказ (MTBF) — 40 тыс. часов.

Источник изображения: «ИнфоТеКС» Изделия АТБ-АТОМ-1.3 включено в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции (ПП РФ 878). ViPNet Coordinator HW50 A1 сертифицирован во ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам типа А, типа Б четвёртого класса и четвёртого уровня доверия. Завершаются работы по сертификации платформы по требованиям ФСБ России к СКЗИ класса КС3. «ИнфоТеКС» планирует добавить платформу HW50 A1 в новое поколение криптошлюзов ViPNet Coordinator HW 5, реализующих концепцию NGFW (межсетевой экран нового поколения). Кроме того, аппаратные платформы «АТБ-Электроники» рассматриваются для развития модельного ряда индустриальных шлюзов безопасности.

20.03.2025 [14:10], Татьяна Золотова

Роскомнадзор проверит, не используют ли операторы связи заграничные серверыСпециалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) «Главного радиочастотного центра» (ГРЧЦ), который входит в Роскомнадзор (РКН), в ближайший месяц проведет плановые технические проверки использования российскими сервисами и операторами связи иностранной серверной инфраструктуры. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сообщение пресс-службы ведомства. Как поясняют в РКН, исследования необходимы для выработки мер по повышению устойчивости и безопасности работы упомянутых сервисов в рамках задачи обеспечения сетевого суверенитета. По данным сервиса по отслеживанию доступности сайтов и приложений Downdetector, сегодня в работе нескольких провайдеров РФ, операторов связи, мессенджеров и маркетплейсов произошел сбой. В РКН это связали с использованием иностранной серверной инфраструктуры, на которой и фиксируются сбои, сообщили «Известиям» в ведомстве. РКН порекомендовал отечественным организациям пользоваться мощностями российских хостинг-провайдеров. Согласно указу президента, с 1 января 2025 года органам государственной власти, заказчикам запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ). Как сообщал ранее ФСТЭК, по итогам 2024 года около 47 % из 170 российских организаций КИИ защита от киберугроз находится в критическом состоянии. Лишь у 13 % из них установлен минимальный базовый уровень защиты, а у около 40 % он относится к низким.

20.03.2025 [13:07], Татьяна Золотова

«ИКС Холдинг» купил российского разработчика радиоэлектроники и телекомоборудования «Микран»Разработчик и производитель ПО и оборудования «ИКС Холдинг» завершает сделку по приобретению 100 % томского производителя радиоэлектроники и полупроводников НПФ «Микран», сообщают «Ведомости» со ссылкой на интервью с генеральным директором холдинга Алексеем Шелобковым. Сумма сделки не разглашается, но эксперты оценивают её в 10,5–15 млрд руб. АО «НПФ Микран» было создано в 1991 году. Компания обладает разработками в области радиоэлектроники, релейных систем и контрольно-измерительного оборудования, которые используются телекомоператорами и разработчиками телекоммуникационного оборудования. В 2016 году Минторг США включил «Микран» в санкционный список. Как указано в годовой отчетности «Микрана», в 2023 году выручка компании составила 7,38 млрд руб. (рост на 66 % в годовом выражении). Данные об акционерах не известны, но в феврале 2024 года «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщал, что 90 % «Микрана» приобрела структура «Газпрома» – «Газпром тех». Как указано на сайте «Микрана», штат компании насчитывает более 1,6 тыс. сотрудников. Главный фокус компании — развитие на российском рынке и активное продвижение продукции в странах Ближнего Востока и СНГ. В ИТ-портфеле «ИКС холдинга» уже есть производитель вычислительной техники YADRO, разработчик решений СОРМ ГК «Цитадель», научно-исследовательская группа компаний «Криптонит», разработчик решений в области информационной безопасности ГК «Гарда» и разработчик низкоорбитальных спутниковых систем связи «Бюро 1440». Как рассказал Алексей Шелобков, холдинг развивает телекомпродукты, в том числе через приобретение активов.

19.03.2025 [20:39], Татьяна Золотова

«Увеон — облачные технологии» выпустил отечественный контроллер доставки приложенийРазработчик инфраструктурного ПО «Увеон – облачные технологии» (входит в «Группу Астра») выпустил контроллер доставки приложений Termidesk Connect — решение для балансировки нагрузки, повышения отказоустойчивости и масштабирования ИТ-сервисов. В компании уверяют, что новое решение способно заменить аналоги от Citrix, F5, Radware, A10, Kemp и других глобальных вендоров. Termidesk Connect позволяет создавать и масштабировать геораспределенные архитектуры, балансировать нагрузку на ИТ-сервисы и обеспечивать высокую степень их отказоустойчивости и доступности, в том числе, когда количество пользователей растет. Решение объединяет ключевые технологии, необходимые для работы бизнес-приложений организаций: GSLB (Global Server Load Balancing) для георезервирования сервисов, балансировку нагрузки на уровнях L4 и L7, Content Switching для создания гибкой логики перенаправления запросов, HA-кластер с синхронизацией конфигураций. Как поясняют в компании, это позволяет создавать геораспределенные архитектуры, оптимальные для компаний с несколькими ЦОД или филиальной сетью. Кроме того, Termidesk Connect позволит быстро обрабатывать большие потоки транзакций: SSL Offload балансирует нагрузку на уровне приложений, а задача шифрования и дешифрования SSL переносится с backend-серверов на сам балансировщик. В ближайших планах «Увеона — облачные технологии» — добавление новых функций. Также разработчик рассматривает выпуск Termidesk Connect в формате аппаратной платформы.

19.03.2025 [18:04], Татьяна Золотова

Российские операторы связи меняют китайское DWDM-оборудование на отечественноеРоссийские телекоммуникационные компании с 2025 года меняют китайское DWDM-оборудование на российское. Об этом «Ведомостям» рассказали участники рынка. При этом отечественное DWDM-оборудование на 80% состоит из китайских компонентов, а российский там только софт, отмечает один из экспертов. При этом фактически речь может идти скорее об обновлении устаревшего оборудования, а не полном импортозамещении. О том, что операторы меняют китайское оборудование на российское, рассказали «Ростелеком», «Транстелеком», МТС и «Мегафон», а также отечественные производители телекомоборудования «T8», «Супертел» и VPG Laserone (ранее «ИРЭ-Полюс»). Как отметил руководитель департамента развития телекомбизнеса «Транстелекома», российское оборудование инженерно более эффективно с частотной точки зрения, чем китайское, установленное 5–7 лет назад.

Источник изображения: «Т8» По словам собеседника «Ведомостей» в одном из российских производителей оборудования, на массовый уход с китайского оборудования повлияло поднятие цен в 10 раз при отсутствии иностранных конкурентов. Таким образом китайские вендоры хеджируют риски от работы с российскими партнерами. Также Минпромторг стимулирует создание и применение отечественного DWDM-оборудования за счет балльной системы и реестра телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения. По данным J’son & Partners Consulting, в 2022 году зависимость операторов от продукции иностранных DWDM-решений составляла 44,3 % при объеме российского рынка в 9 млрд руб. (данных на 2024 года не приводится). Замена китайского и другого зарубежного телекомоборудования постепенно идет и в категориях маршрутизаторов, коммутаторов, OLT, SDH/OTN и программного обеспечения.

19.03.2025 [11:25], Руслан Авдеев

Nokia обновит сети в дата-центрах HetznerФинская Nokia заключила соглашение с европейским хостинг-провайдером Hetzner для обновления сетей в ЦОД компании и её ключевой сетевой инфраструктуры в целом. Это последнее из партнёрств, анонсированных Nokia в последние месяцы и связанных с дата-центрами, сообщает пресс-служба Nokia. По данным Nokia, апгрейд обеспечит Hetzner возможность эффективно масштабировать проекты, совершенствовать автоматизацию и поддерживать наиболее передовое в индустрии время безотказной работы. Как сообщает Datacenter Dynamics, основанная в 1997 году немецкая Hetzner управляет ЦОД в Нюрнберге (Nuremberg) и Фалькенштайне (Falkenstein) в Германии, а также Хельсинки (Helsinki) в Финляндии. Также у неё есть площадки в Сингапуре и США. Внедрение новых решений Nokia уже началось в Германии и Финляндии, на очереди — расширение на другие европейские рынки для удовлетворения растущего спроса на цифровую инфраструктуру. Nokia поставит Hetzner энергоэффективные маршрутизаторы, решения для автоматизации и сбора телеметрии. В частности, будут развёрнуты маршрутизаторы 7750 SR-1x. В Nokia отмечают, что Hetzner сможет 100G-трансиверы, работающие на одной длине волны, но в целом новая архитектура рассчитана на апгрейд до 400G и 800G. Ещё в прошлом году Nokia начала активно заниматься проектами для дата-центров, а в прошлом месяце назначила бывшего топ-менеджера Intel Джастина Хоттарда (Justin Hottard), занимавшегося ЦОД-направлением, своим генеральным директором — он сменил на этом посту Пекку Лундмарка (Pekka Lundmark). До этого Лундмарк заявлял, что Nokia видит «значительную возможность» расширения своего присутствия на рынке дата-центров. После его комментариев Nokia расширила существующее соглашение о снабжении облака Microsoft Azure маршрутизаторами и коммутаторами. В сентябре Nokia также анонсировала запуск платформы автоматизации работы ЦОД, которую в компании называют «событийно-ориентированной автоматизацией» ( Event-Driven Automation, EDA). В ходе MWC 2025 представитель Nokia заявил, что ИИ стал «единственным за поколение» катализатором бума дата-центров.

19.03.2025 [10:42], Руслан Авдеев

Разработчик «лазерного интернета» Taara отпочковался от Alphabet и стал независимой компаниейПопытка Google разработать технологию для обеспечения отдалённых от цивилизации мест связью с помощью надувных шаров и беспроводной связи в рамках проекта Loon доросла до выделения в самостоятельную компанию. Подобный успех у «побочных» начинаний техногиганта случается довольно редко, но детище Google заслужило особое отношение, сообщает The Register. Проект Loon развивался в группе, в своё время известной как Google X. После того, как Alphabet стала родительской компанией Google, подразделение стало называться просто в X (не имеет отношения к соцсети Маска). Предполагалось, что X будет заниматься перспективными побочными проектами. В рамках проекта Loon разработчики пытались обеспечить глухие места интернет-подключением с помощью крупных воздушных шаров, оснащённых LTE-станциями. Шары же общались друг с другом посредством лазерных модулей. Alphabet фактически свернула Loon в 2021 году после того, как попытки коммерциализации провалились.

Источник изображения: Taara А вот лазерную технологию передачи данных сохранили и после доработки преобразовали в решение Taara Lightbridge, позволяющее передавать данные со скоростью до 20 Гбит/с на расстояние до 20 км. Продукт позиционировался как альтернатива прокладке оптоволоконных кабелей в отдалённых районах и местах с неблагоприятной средой. Кроме того, его предлагали использовать для передачи данных через водные преграды. Телеком-операторам технология понравилась и её внедрили Airtel и Liberty Networks. Taara создала для Lightbridge специальный чип, потенциально позволяющий создать в будущем очень маленькие беспроводные оптические сетевые устройства. Если технология первого поколения Taara использовала физические методы для управления лучами с помощью системы зеркал, сенсоров и другого оборудования, то теперь почти вся «механика» реализована в самом чипе в виде сотен оптических модулей. Всем теперь управляет ПО и нет громоздких движущихся компонентов. Общие принципы технологии те же, но теперь всё необходимое умещается в модуль размером с ноготь. Если на прокладку кабелей уходят дни, месяцы, а иногда и годы, то для развёртывания Taara Lightbridge достаточно считаных часов. В тестах удавалось передавать с помощью двух чипов данные со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 1 км на открытом воздухе — и это только начало. Использование новых чипов позволяет не только обеспечить связью недоступные места, но и пересмотреть принципы построения и работы ЦОД, а также управления беспилотными автомобилями и др. Новый чип, как ожидается, будет доступен в 2026 году. Теперь X объявила, что Taara будет выделена в независимую компанию после того, как она получила инвестиции от Series X Capital. В феврале сообщалось, что терминалы Taara, только не на шарах, а на беспилотниках, уже испытала Vodafone. В целом проект X (он же Moonshot Factory) компании Google/Alphabet более всего известен «выпускником» Waymo — сервисом беспилотных такси. Прочие перспективные технологии вроде помощника разработчика AIDA были «поглощены» Google. Некоторые, конечно, и вовсе не получили широкого распространения. Например, проект Wing по доставке товаров беспилотниками так и не смог добиться успеха.

18.03.2025 [23:12], Алексей Степин

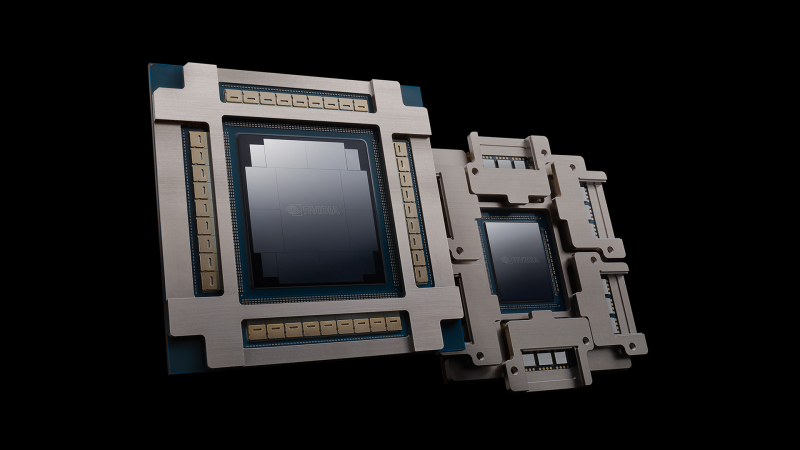

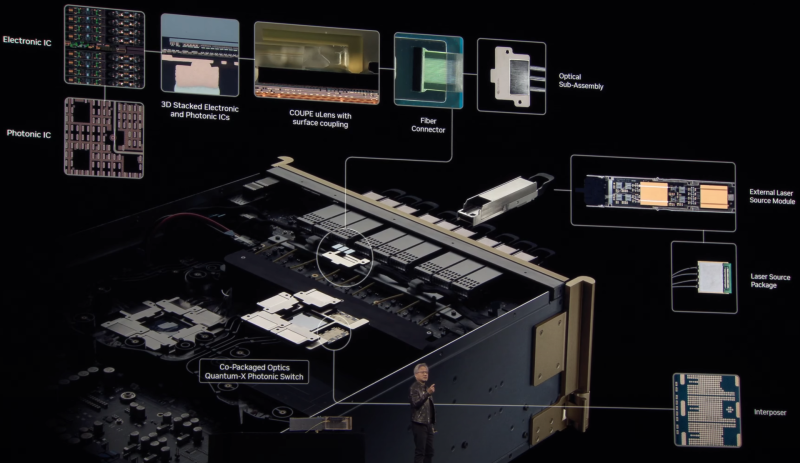

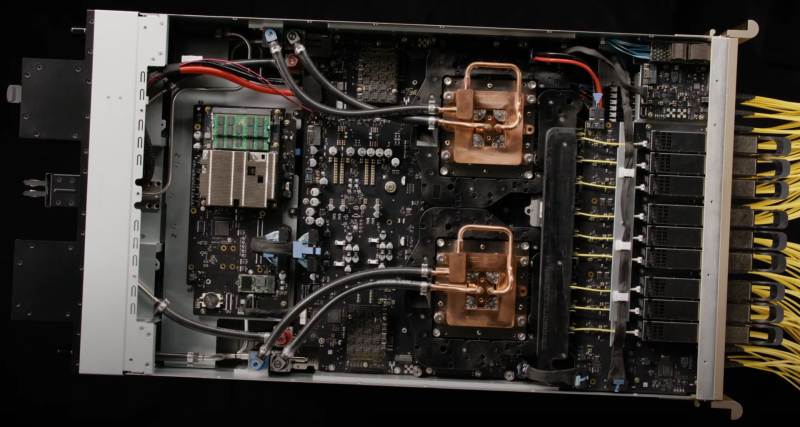

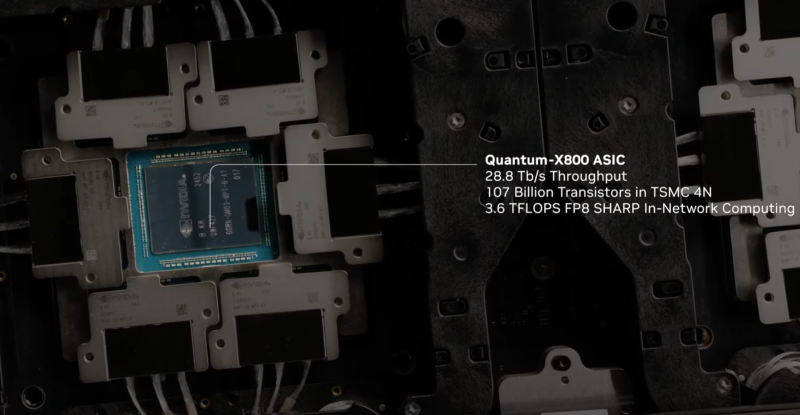

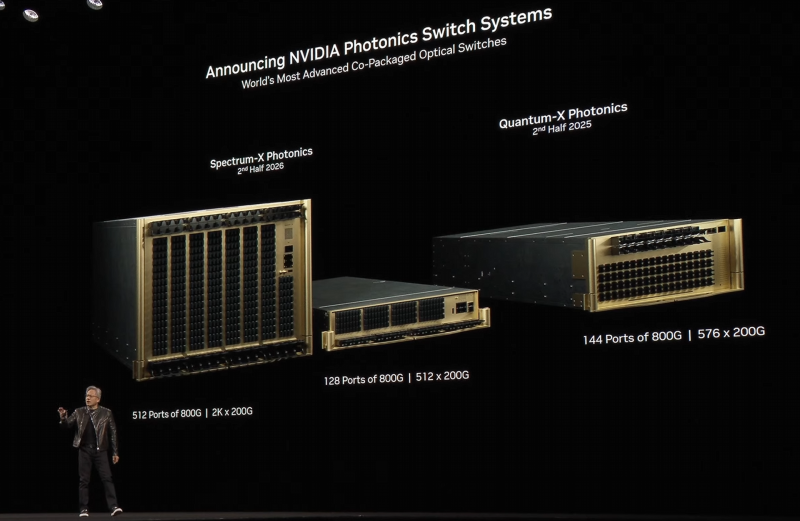

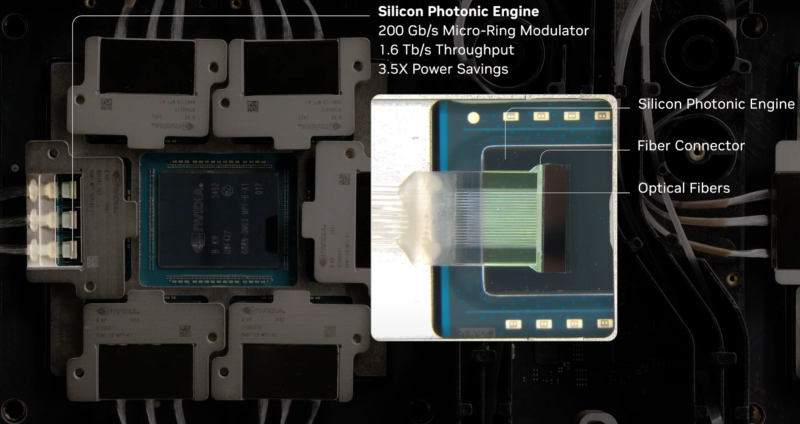

Интегрированная фотоника и СЖО: NVIDIA анонсировала 800G-коммутаторы Spectrum-X и Quantum-XГонка в области ИИ накладывает отпечаток на облик ЦОД: сетевая инфраструктура становится всё сложнее и сложнее в погоне за высокой пропускной способностью и минимальными задержками. За это приходится платить повышенным расходом энергии на обеспечение работы оптических трансиверов. Поэтому NVIDIA представила новое поколение коммутаторов с интегрированной кремниевой фотоникой, которое должно решать эту проблему, а заодно обеспечить повышенную надёжность и скорость развёртывания сетевой инфраструктуры. По оценкам NVIDIA, традиционный облачный дата-центр на каждые 100 тысяч серверов расходует 2,3 МВт энергии на обеспечение работы оптических трансиверов, но в ИИ-кластерах, где каждому ускорителю нужно своё быстрое сетевое подключение, эта величина может достигать уже 40 МВт, т.е. до 10 % от общего уровня энергопотребления всего комплекса. Гораздо разумнее было тратить эту энергию на вычислительную, а не сетевую инфраструктуру. Новые коммутаторы Spectrum-X и Quantum-X должны решить эту проблему кардинально. В них применены новые ASIC, объединяющие на одной подложке чип-коммутатор и фотонные модули. Такой подход позволяет отказаться сразу от нескольких звеньев традиционной цепочки, входящих в классический оптический трансивер. Современный высокоскоростной трансивер включает восемь лазеров, которые потребляют порядка 10 Вт, и DSP-блок, который требует 20 Вт. Интегрированная фотоника позволяет обойтись всего двумя внешними лазерами для обеспечения работы одного порта 1,6 Тбит/с. Лазеры соединяется в этой схеме непосредственно с фотонным модулем на борту новых ASIC. Собственно оптический движок в составе ASIC потребляет всего 7 Вт, ещё 2 Вт требует лазер. Разница в энергопотреблении минимум трёхкратная. Кроме того, упрощение схемы соединений способствует повышению надёжности: NVIDIA говорит о 63-кратном улучшении целостности сигнала, которому не приходится добираться через несколько электрических соединений от ASIC до трансивера и внутри последнего, и о десятикратном повышении общей надёжности сети. Если в традиционной схеме потери сигнала на его электрическом пути могут составлять 22 дБ, то для схемы с фотонным модулем этот показатель составляет всего 4 дБ. Новая схема упаковки ASIC достаточно сложна: в ней реализованы разъёмные оптические соединители, позволяющие реализовывать сценарии с различной конфигурацией портов коммутаторов, со скоростями от 200 до 800 Гбит/с. Флагманский коммутатор Spectrum SN6800 включает 512 портов 800GbE с совокупной скоростью коммутации 409,6 Тбит/с. Модель SN6810 компактнее, она предлагает 128 портов 800GbE и коммутацию до 102,4 Тбит/с. Серия Quantum-X пока представлена моделью Quantum 3450-LD: 144 порта 800G InfiniBand с совокупной производительностью 115 Тбит/с. Сочетание высокой плотности с такими скоростями потребовала разработки и интеграции кастомной системы жидкостного охлаждения. Новые коммутаторы Quantum-X станут доступны во II половине этого года, а Spectrum-X — во II половине 2026 года. В оптических движках собственной разработки NVIDIA использованы микрокольцевые модуляторы (MRM), реализация которых стала доступной благодаря сотрудничеству NVIDIA с TSMC в области упаковки «многоэтажных» чипов COUPE. Помимо TSMC в создании новых коммутаторов приняли участие компании Browave, Coherent, Corning Incorporated, Fabrinet, Foxconn, Lumentum, SENKO, SPIL, Sumitomo Electric Industries и TFC Communication. Особенно серьёзно преимущества новой схемы проявляют себя в больших масштабах, на уровне сотен тысяч ускорителей. Время развёртывания снижается в 1,3 раза, а общая надёжность сети становится на порядок выше. Правда, пока что речь идёт только о коммутаторах — оптические кабели будут напрямую подключаться к их портам. Однако другой конец кабеля всё равно будет уходить в трансивер, обслуживающий отдельный ускоритель или узел. Также пока нет никаких планов по переводу NVLink на «оптику», поскольку внутри узла и NVL-стойки работать с «медью» по-прежнему проще и выгоднее.

17.03.2025 [10:00], Алексей Степин

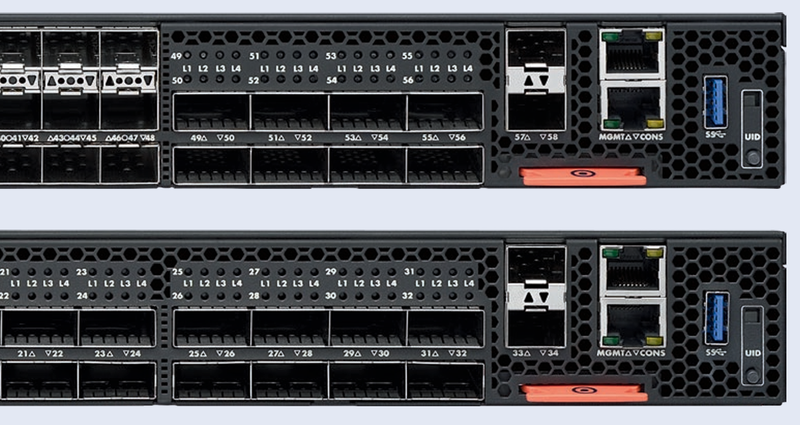

YADRO представила российский 100GbE-коммутатор Kornfeld D2132Сетевая инфраструктура — важнейшая, неотъемлемая часть современного IT-ландшафта, одним из ключевых компонентов которой являются коммутаторы. Вместе с ростом скоростей и объёмов передаваемых данных растут и требования к этим устройствам, поэтому компания YADRO, российский разработчик и производитель ИКТ-решений, представила новый 100GbE-коммутатор Kornfeld D2132, который вместе с анонсированным ранее Kornfeld D1156 позволяет эффективно реализовать двухуровневые сети Spine-Leaf на отечественном оборудовании. В основе 1U-коммутатора Kornfeld D2132 лежит ASIC с пропускной способностью 6,4 Тбит/с, обслуживающий 32 QSFP28-порта 25/40/100GbE. Это позволяет использовать новинку как для организации уровня агрегации, так и для подключения конечных устройств. Объём буфера составляет 32 Мбайт. Коммутатор поддерживает ключевые сетевые протоколы, включая OSPF, BGP, ECMP, VRRP и MCLAG, а также интерфейсы управления SSH, SNMP и REST API. Kornfeld D2132 имеет надёжную систему охлаждения с резервированием по схеме 5+1 с горячей заменой вентиляторов и возможностью выбора направления воздушного потока. Это позволяет использовать Kornfeld D2132 практически в любых ЦОД с различной конфигурацией стоек и организацией «холодного» и «горячего» рядов.  Оба устройства серии Kornfeld, D1156 и D2132, ориентированы на высоконагруженную сетевую инфраструктуру дата-центров, вычислительных кластеров и корпоративных. Полностью разработанная YADRO аппаратная и программная архитектура гарантирует высокий уровень контроля, безопасности и гибкости. Модель Kornfeld D2132 уже прошла успешное тестирование в сетевой инфраструктуре заказчиков. В январе текущего года новинка была включена в реестр телекоммуникационного оборудования с российским происхождением (ТОРП). |

|