Материалы по тегу: 100gbe

|

24.02.2022 [19:00], Алексей Степин

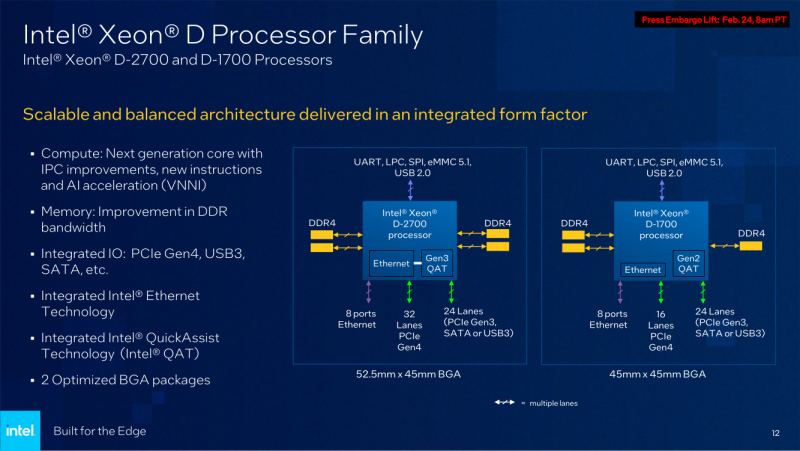

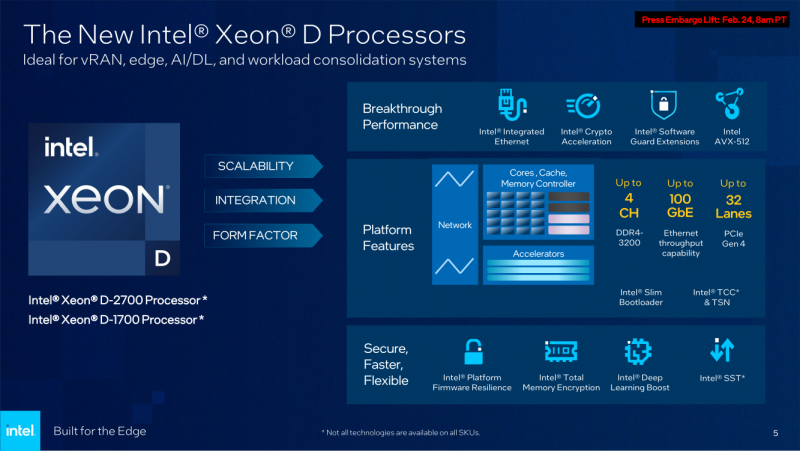

Intel анонсировала процессоры Xeon D-1700 и D-2700: Ice Lake-SP + 100GbEКонцепция периферийных вычислений сравнительно молода и до недавнего времени зачастую её реализации были вынуждены обходиться стандартными процессорами, разработанными для применения в серверах, или даже в обычных ПК и ноутбуках. Intel, достаточно давно имеющая в своём арсенале серию процессоров Xeon D, обновила модельный ряд этих CPU, которые теперь специально предназначены для использования на периферии. Анонс выглядит очень своевременно, поскольку по оценкам Intel, к 2025 году более 50% всех данных будет обрабатываться вне традиционных ЦОД. Новые серии процессоров Xeon D-1700 и D-2700 обладают рядом свойств, востребованных именно на периферии — особенно на периферии нового поколения. Новинки имеют следующие особенности:

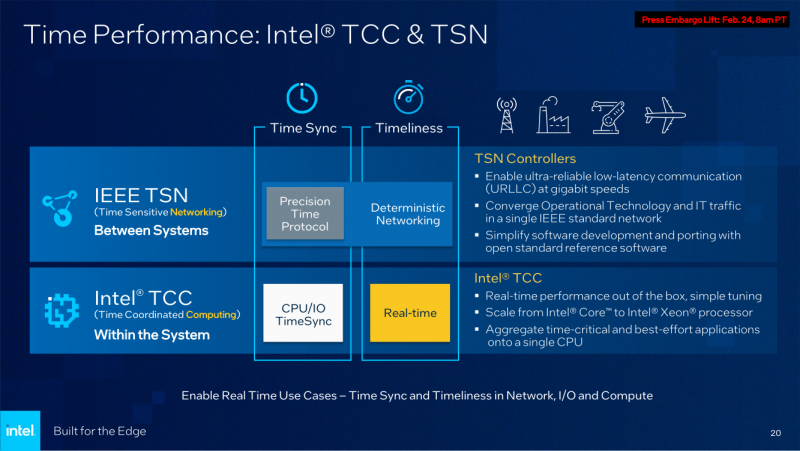

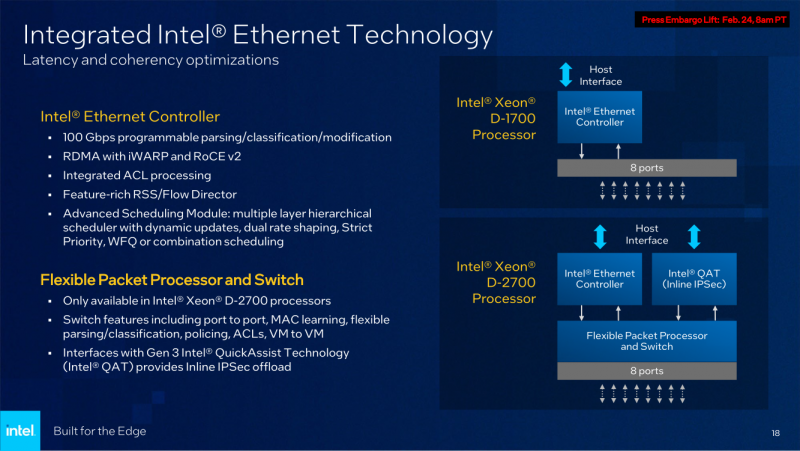

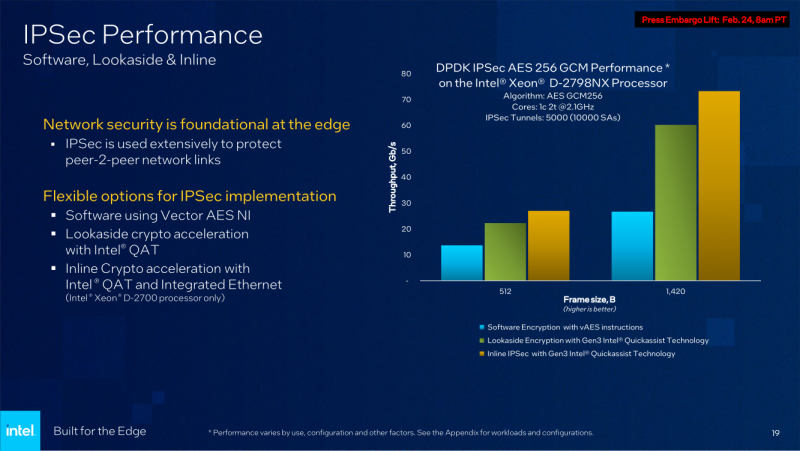

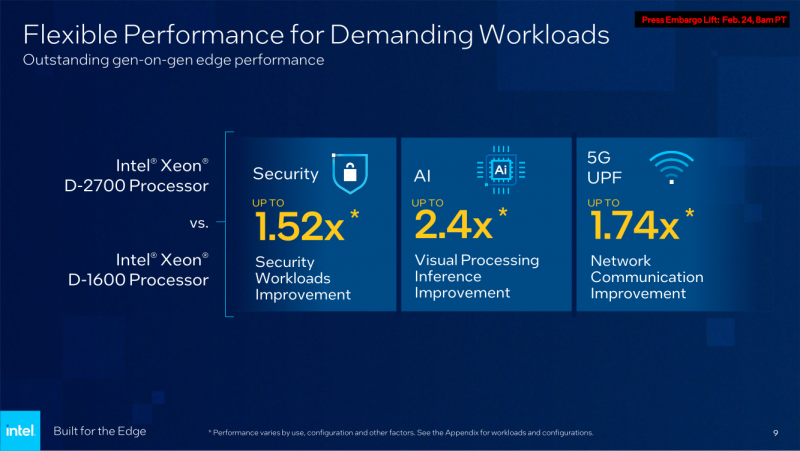

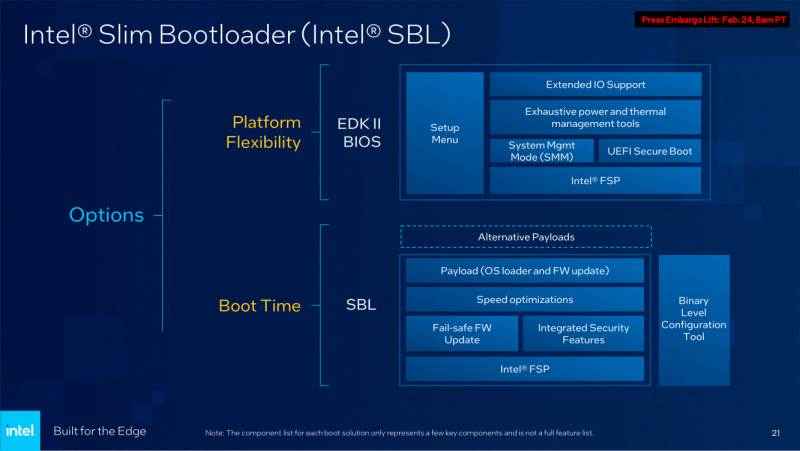

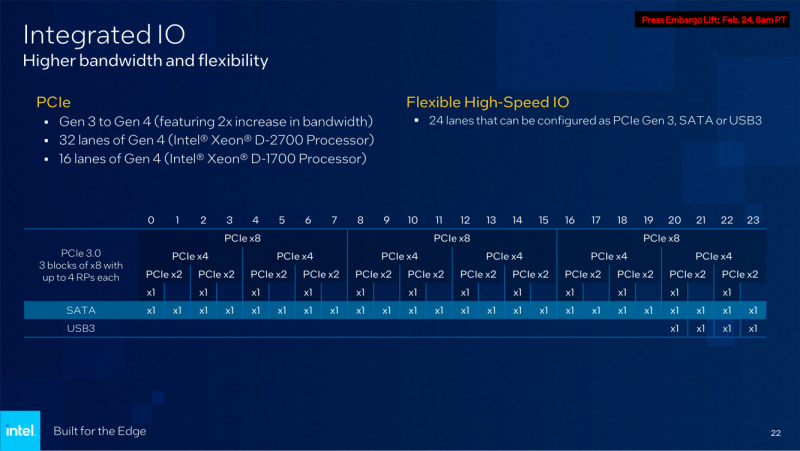

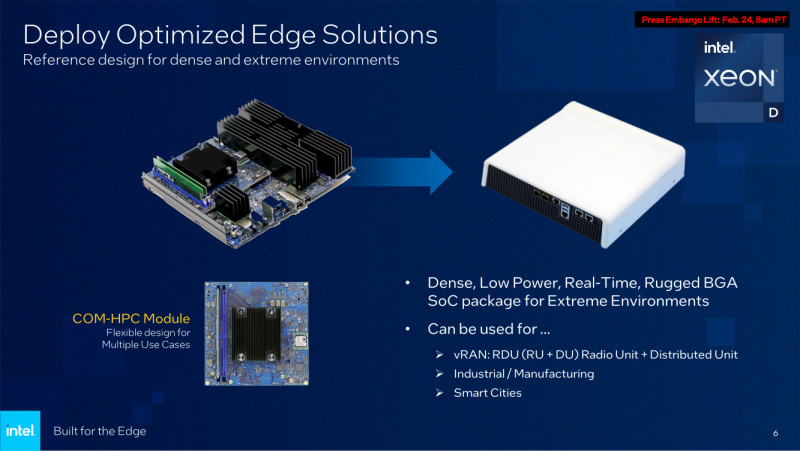

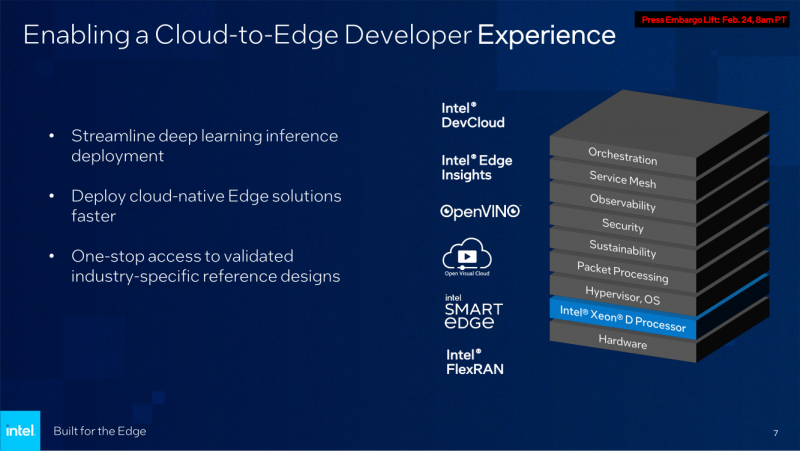

Последний пункт ранее был реализован в процессорах серий Atom x6000E, Xeon W-1100E и некоторых процессорах Core 11-го поколения. Вкратце это технология, позволяющая координировать вычисления с точностью менее 200 мкс в режиме TCC за счёт точной синхронизации таймингов внутри платформы. И здесь у Xeon D, как у высокоинтегрированной SoC, есть преимущество в реализации подобного класса точности. Помогает этому и наличие специального планировщика для общего кеша L3, позволяющего добиться более консистентного доступа к кешу и памяти. Это незаменимая возможность для систем, обслуживающих сверхточные промышленные процессы, тем более что Intel предлагает хорошо документированный набор API и средств разработки для извлечения из режима TCC всех возможностей. Важной также выглядит наличие поддержки пакета технологий Intel QuickAssist (QAT) для ускорения задач (де-)шифрования и (де-)компрессии. Третье поколение QAT, доступное, правда, только в Xeon D-2700, в отличие от второго (и это случай D-1700), связано в новых SoC непосредственно с контроллером Ethernet и встроенным программируемым коммутатором. В частности, поддерживается, и IPSec-шифрование на лету (inline) на полной скорости, и классификация (QoS) трафика. Также реализована поддержка новых алгоритмов, таких, как Chacha20-Poly1305 и SM3/4, имеется собственный движок для публичных ключей, улучшены алгоритмы компрессии. Но QAT может работать и совместно с CPU (lookaside-разгрузка), а можно и вовсе обойтись без него, воспользовавшись AES-NI. Поддержке безопасности помогает и полноценная поддержка защищённых вычислительных анклавов SGX, существенно ограничивающая векторы атак как со стороны ОС и программного обеспечения, так и со стороны гипервизора виртуальных машин. Это важно, поскольку на периферии уровень угрозы обычно выше, чем в контролируемом окружении в ЦОД, но для использования SGX требуется модификация ПО. В целом, «ядерная» часть новых Xeon-D — это всё та же архитектура Ice Lake-SP. Так что Intel в очередной раз напомнила про поддержку DL Boost/VNNI для работы с форматами пониженной точности и возможности эффективного выполнения инференс-нагрузок — новинки почти в 2,5 раза превосходят Xeon D-1600. Есть и прочие стандартные для платформы функции вроде PFR или SST. Из важных дополнений можно отметить поддержку Intel Slim BootLoader. Масштабируемость у новой платформы простирается от 2 до 10 (D-1700) или 20 (D-2700) ядер, а TDP составляет 25–90 и 65–129 Вт соответственно. В зависимости от модели поддерживается работа в расширенном диапазоне температур (до -40 °C). У обоих вариантов упаковка BGA, но с чуть отличными размерами — 45 × 45 мм против 45 × 52,5 мм. На этом различия не заканчиваются. У младших Xeon D-1700 поддержка памяти ограничена тремя каналами DDR4-2933, а вот у D-2700 четыре полноценных канала DDR4-3200. Однако возможности работы с Optane PMem обе модели лишены, несмотря на то, что контроллер памяти их поддерживать должен. Представитель Intel отметил, что если будет спрос со стороны заказчиков, то возможен выпуск вариантов CPU с поддержкой PMem. Дело в том, что прошлые поколения Xeon-D использовались и для создания СХД, а наличие 100GbE-контроллера с RDMA делает новинки не менее интересными для этого сегмента. Кроме того, есть и поддержка NTB, да и VROC с VMD вряд ли исчезли. Для подключения периферии у D-2700 доступно 32 линии PCIe 4.0, а у D-1700 — 16. У обоих серий CPU также есть 24 линии HSIO, которые на усмотрение производителя можно использовать для PCIe 3.0, SATA или USB 3.0. Впрочем, пока Intel предлагает использовать всё это разнообразие интерфейсов для подключения ускорителей и различных адаптеров. Поскольку в качестве одной из основных задач для новых процессоров компания видит их работу в качестве контроллеров программно-определяемых сетей, включая 5G, она разработала для этой цели референсную платформу. В ней предусматривается отдельный модуль COM-HPC с процессором и DIMM-модулями, что позволяет легко модернизировать систему. А базовая плата предусматривает наличие радиотрансиверов, что актуально для сценария vRAN. Поскольку речь идёт не столько о процессорах, сколько о полноценной платформе, Intel серьезное внимание уделила программной поддержке, причём, в основе лежат решения с открытым программным кодом. Это позволит заказчикам систем на базе новых Xeon D разворачивать новые точки и комплексы периферийных вычислений быстрее и проще. Многие производители серверного аппаратного обеспечения уже готовы представить свои решения на базе Xeon D-1700 и 2700.

19.08.2021 [18:04], Алексей Степин

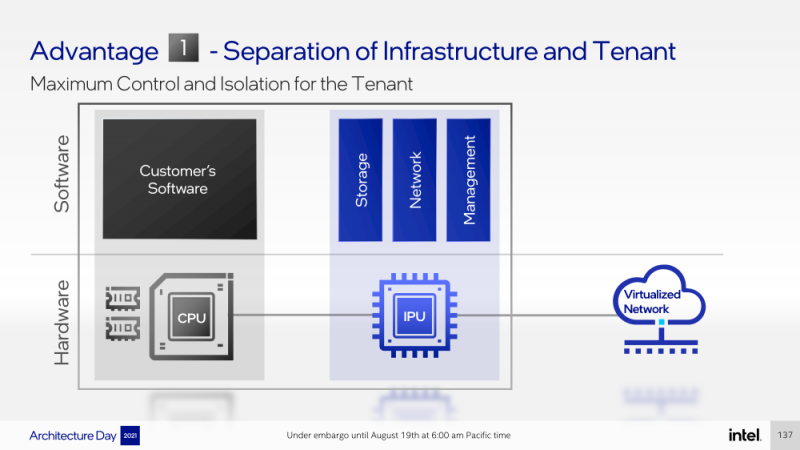

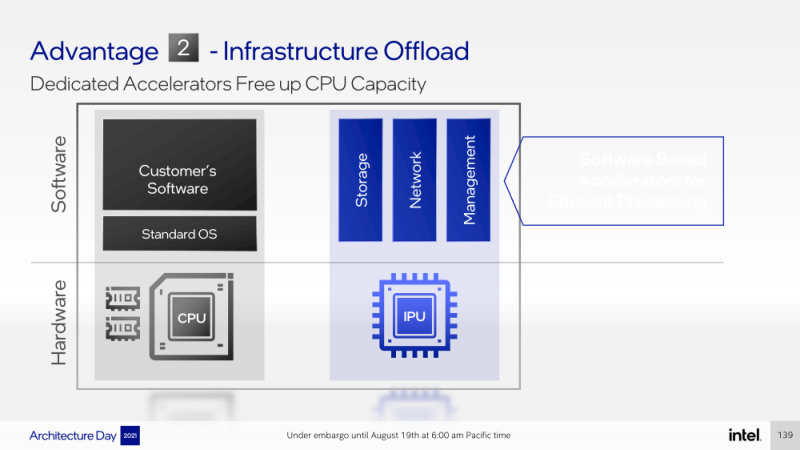

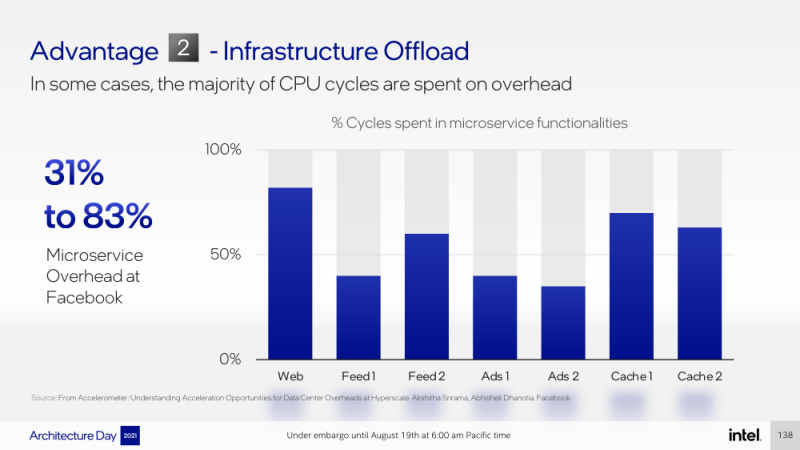

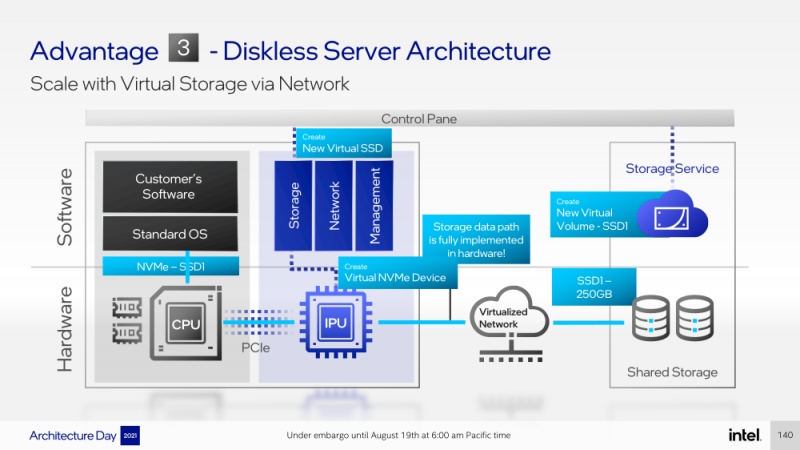

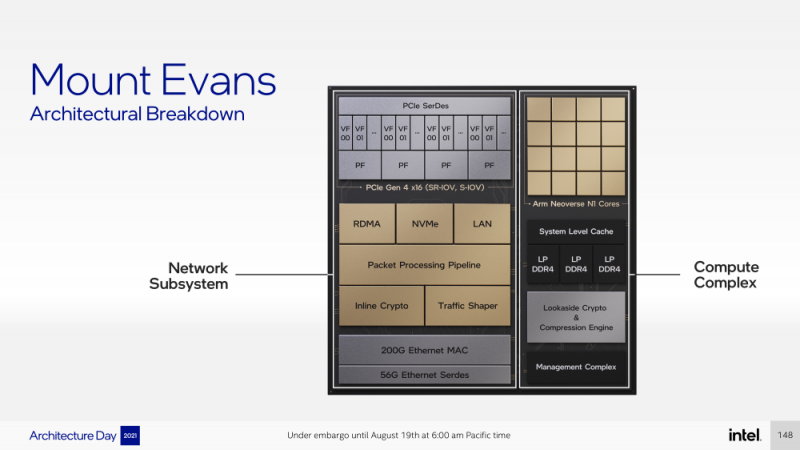

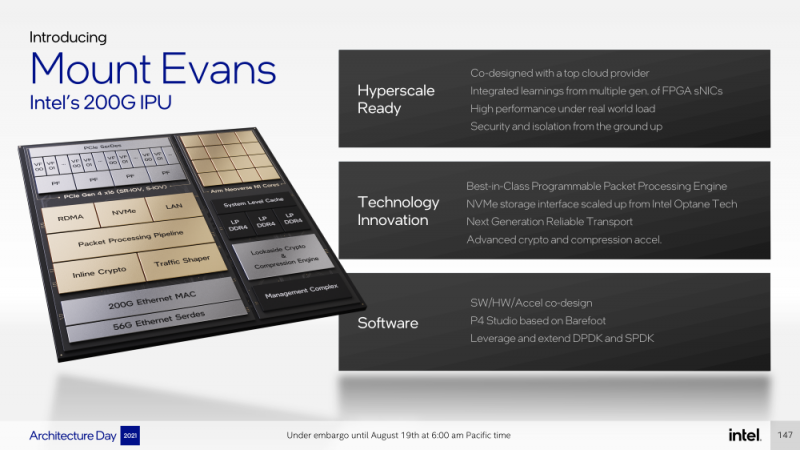

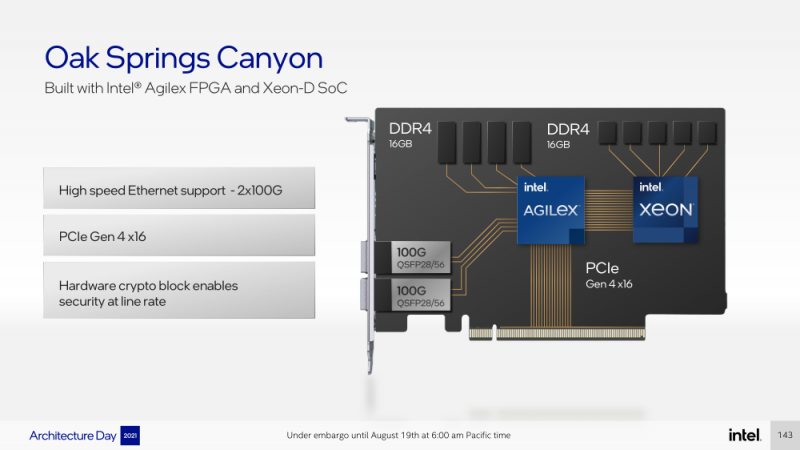

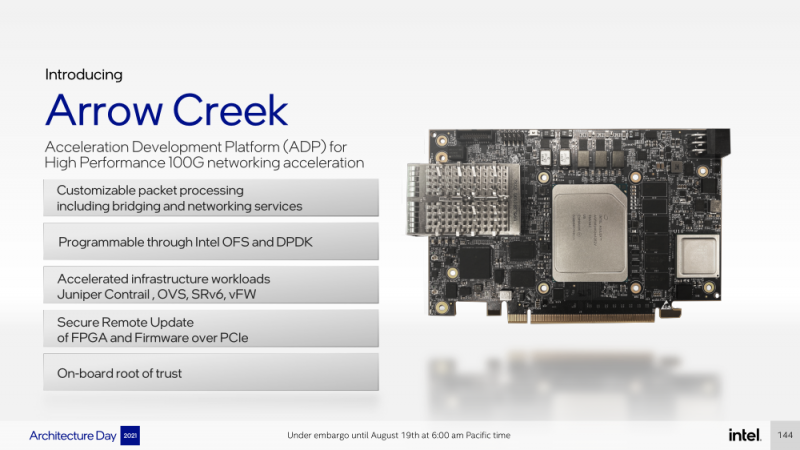

Intel представила IPU Mount Evans и Oak Springs Canyon, а также ODM-платформу N6000 Arrow CreekВесной Intel анонсировала свои первые DPU (Data Processing Unit), которые она предпочитает называть IPU (Infrastructure Processing Unit), утверждая, что такое именования является более корректным. Впрочем, цели у этого класса устройств, как их не называй, одинаковые — перенос части функций CPU по обслуживанию ряда подсистем на выделенные аппаратные блоки и ускорители. Классическая архитектура серверных систем такова, что при работе с сетью, хранилищем, безопасностью значительная часть нагрузки ложится на плечи центральных процессоров. Это далеко не всегда приемлемо — такая нагрузка может отъедать существенную часть ресурсов CPU, которые могли бы быть использованы более рационально, особенно в современных средах с активным использованием виртуализации, контейнеризации и микросервисов. Для решения этой проблемы и были созданы DPU, которые эволюционировали из SmartNIC, бравших на себя «тяжёлые» задачи по обработке трафика и данных. DPU имеют на борту солидный пул вычислительных возможностей, что позволяет на некоторых из них запускать даже гипервизор. Однако Intel IPU имеют свои особенности, отличающие их и от SmartNIC, и от виденных ранее DPU. Новый класс сопроцессоров Intel должен взять на себя все заботы по обслуживанию инфраструктуры во всех её проявлениях, будь то работа с сетью, с подсистемами хранения данных или удалённое управление. При этом и DPU, и IPU в отличие от SmartNIC полностью независим от хост-системы. Полное разделение инфраструктуры и гостевых задач обеспечивает дополнительную прослойку безопасности, поскольку аппаратный Root of Trust включён в IPU. Это не единственное преимущество нового подхода. Компания приводит статистику Facebook✴, из которой видно, что иногда более 50% процессорных тактов серверы тратят на «обслуживание самих себя». Все эти такты могут быть пущены в дело, если за это обслуживание возьмётся IPU. Кроме того, новый класс сетевых ускорителей открывает дорогу к бездисковой серверной инфраструктуре: виртуальные диски создаются и обслуживаются также чипом IPU. Первый чип в новом семействе IPU, получивший имя Mount Evans, создавался в сотрудничестве с крупными облачными провайдерами. Поэтому в нём широко используется кремний специального назначения (ASIC), обеспечивающий, однако, и нужную степень гибкости, За основу взяты ядра общего назначения Arm Neoverse N1 (до 16 шт.), дополненные тремя банками памяти LPDRR4 и различными ускорителями. Сетевая часть представлена 200GbE-интерфейсом с выделенным P4-программируемым движком для обработки сетевых пакетов и управления QoS. Дополняет его выделенный IPSec-движок, способный на лету шифровать весь трафик без потери скорости. Естественно, есть поддержка RDMA (RoCEv2) и разгрузки NVMe-oF, причём отличительной чертой является возможность создавать для хоста виртуальные NVMe-накопители — всё благодаря контроллеру, который был позаимствован у Optane SSD. Дополняют этот комплекс ускорители (де-)компресии и шифрования данных на лету. Они базируются на технологиях Intel QAT и, в частности, предложат поддержку современного алгоритма сжатия Zstandard. Наконец, у IPU будет выделенный блок для независимого внешнего управления. Работать с устройством можно будет посредством привычных SPDK и DPDK. Один IPU Mount Evans может обслуживать до четырёх процессоров. В целом, новинку можно назвать интересной и более доступной альтернативной AWS Nitro. Также Intel представила платформу Oak Springs Canyon с двумя 100GbE-интерфейсами, которая сочетает процессоры Xeon-D и FPGA семейства Agilex. Каждому чипу которых полагается по 16 Гбайт собственной памяти DDR4. Платформа может использоваться для ускорения Open vSwitch и NVMe-oF с поддержкой RDMA/RocE, имеет аппаратные криптодвижки т.д. Наличие FPGA позволяет выполнять специфичные для конкретного заказчика задачи, но вместе с тем совместимость с x86 существенно упрощает разработку ПО для этой платформы. В дополнение к SPDK и DPDK доступны и инструменты OFS. Наконец, компания показала и референсную плаформу для разработчиков Intel N6000 Acceleration Development Platform (Arrow Creek). Она несколько отличается от других IPU и относится скорее к SmartNIC, посколько сочетает FPGA Agilex, CPLD Max10 и сетевые контроллеры Intel Ethernet 800 (2 × 100GbE). Дополняет их аппаратный Root of Trust, а также PTP-блок. Работать с устройством можно также с помощью DPDK и OFS, да и функциональность во многом совпадает с Oak Springs Canyon. Но это всё же платформа для разработки конечных решений ODM-партнёрами Intel, которые могут с её помощью имплементировать какие-то специфические протоколы или функции с ускорением на FPGA, например, SRv6 или Juniper Contrail. IPU могут стать частью высокоинтегрированной ЦОД-платформы Intel, и на этом поле она будет соревноваться в первую очередь с NVIDIA, которая активно продвигает DPU BluefIeld, а вскоре обзаведётся ещё и собственным процессором. Из ближайших интересных анонсов, вероятно, стоит ждать поддержку Project Monterey, о которой уже заявили NVIDIA и Pensando. |

|